实验要求

(1)专业与年级要求

本项目主要面向电子信息类专业,包括但不限于通信工程、电子信息工程、广播电视工程、信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术等相关专业,或者其他相关专业中已具备相关专业知识储备的学生,年级建议为三年级或四年级。

(2)基本知识和能力要求

本项目设计的基本知识和能力包括:电子电路类基础知识、通信原理类基础知识、计算机网络或通信网基础知识等,要求学生掌握基本的计算机应用能力,包括计算机操作系统应用能力、应用软件操作能力、网络配置能力等。

教学成果

实验背景

本实验项目以卫星通信领域基础与核心的链路设计为内容,是卫星通信、广播电视等专业的人才培养目标与毕业要求达成的支撑环节,体现了南京邮电大学面向国家重大需求,为国家培养通信专业人才的办学理念。

1)我国空间信息系统建设与航天技术发展对专业人才培养提出新需求

1984年4月8日我国第一颗通信卫星发射成功,开始了使用我国自己的通信卫星进行卫星通信的历史,航天技术及其应用在我国得到快速发展。国家发改委在2020年4月20日正式将卫星互联网与5G、物联网、工业互联网一起列入新型基础设施建设范围。2020年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统正式开通,我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。2021年5月15日,天问一号探测器成功着陆火星表面,标志着我国的航天技术达到了一个新的高度。争夺太空制高点已成为大国崛起的重要标志,也是冲破国际封锁的重要立足点。

卫星通信链路是连接航天器之间及航天器与地面站之间的通信链路,是各类航天器的“风筝线”,其在各类航天系统中的作用相当于人体的神经,是承载信息交换的物理通道,其设计优劣直接决定了整个卫星通信系统的工作效能,既非常重要,又难以搭建实物系统。近年来,随着国际上兴起了建设大规模卫星星座通信系统的热潮,频率轨道资源不足问题逐渐突出,卫星通信链路日益复杂,理解卫星通信链路设计、部署及其优化也越来越困难。因此,当前形势下,国家对培养空间信息系统建设与航天技术发展专业人才提出了更高层次的需求。

2)南京邮电大学作为大信息类传统高校对专业与课程建设提出新要求

南京邮电大学通信与信息工程学院秉承学校办学特色,以国家双一流建设学科“电子科学与技术”与国家级一流本科专业建设点“通信工程”专业为依托,以国家级实验教学示范中心与国家级虚拟仿真实验教学中心为平台,在通信工程专业的培养计划中开设专业课程《卫星通信》,旨在培养国家亟需的航天通信专业技术人才。

然而,在当前卫星通信系统与技术飞速发展的大背景下,如何实现科研成果反哺实验实践教学,让学生能够直观的认知、学习与掌握所学知识,探究实验背后包含的原理,真正培养出能够运用所学理论模型知识解决实际复杂工程问题的专业人才,并让学生身临其境地感受国之重器的设计与应用,将正确的价值观、理想信念和家国情怀有效地传递给学生,将立德树人融入教学全过程、各环节,对高校通信与电子信息类专业教学提出了新的要求。

3)卫星通信实验实践教学面临综合能力与实践能力培养的新挑战

由于卫星通信空间跨度大、电磁波远距离传播与场强分布场景不可见、实体实验成本高昂、业务种类多样、环境影响因素难呈现等一系列限制,对卫星通信实体实验教学提出了严峻挑战,目前,国际上公认的卫星星座与链路设计工具为Satellite Tool Kits,但目前已对中国禁售,国内缺乏可供实验教学使用的同类仿真系统。而实物类实验大多以传统实验箱连接和参数验证型为主,或以公式计算及MATLAB编程验证为主,无法给学生带来工程实际设计、开发、建设的身临其境的感受。具体来说,若建设卫星通信链路设计实体实验环境,主要存在以下难点:

a. 建设成本高、持续投入大。建设一个卫星通信地面站需要有专用的天线安装场地、机房、设备、仪表、人员和配套条件(如供电、防雷、接地)等,其建设成本也需要数百万至上千万元;研制与发射一颗通信卫星的成本在数亿元量级,且专业性极强,超过一般用户的能力范围。因此,卫星通信用户一般通过租用在轨通信卫星的转发器资源来完成通信任务,但其租用价格十分昂贵,以目前卫星通信中最常用的Ku频段转发器为例,租用费用约为30万元/MHz/年,以5MHz带宽计算,每年仅租用卫星转发器的成本就超过一百万元,再加上卫星通信地面站的运营维护费用,导致普通高等学校无力开展卫星通信实体实验教学。

b. 电磁波传播难呈现、设计过程不可及。卫星通信是以电磁波为信息载体的无线电通信系统,其信号需要穿过地球大气层与卫星实现连通,达成星地链路。而远距离空间传播的电磁波、收发天线对空间场强分布的响应、跟踪误差对传输质量的影响等均无法直接在实体实验中观察到。同时,日常生活中,学生基本接触不到卫星通信设备,现有商用或应急使用的卫星通信站点也不允许用于教学使用,这使得学生对系统设计的理解将仅仅停留在数学公式的计算中,大大降低了学生探究的兴趣与专业目标的达成情况。

c. 天气变化情况复杂、不可逆、设计结果难复现。卫星通信链路设计及参数的调整,受通信地点的天气变化、降水情况等直接影响,但实体实验教学的地域限制和时间限制无法支持学生直观了解各种天气变化对链路设计的影响,也难以复现某种天气状态下的链路传输效果,无法观察通信链路参数实时调整后产生的变化,导致无法设计探究性实验,严重影响学生掌握卫星通信系统重要设计理念的效果。

可以预见,我国未来一段时间不仅对卫星通信专业人才的需求将日益扩大,而且迫切需要提升人才培养的质量。建设虚拟仿真实验不仅能够使学生直观地理解卫星通信链路,掌握其设计和部署方法,而且可以使学生不受课堂教学计划和教学时数的限制,完成预习及课后的多次实验。综上所述,依托虚拟仿真技术开展卫星通信相关实验,能够有效支撑专业与学科对学生毕业能力培养的要求,真正实现为国家输送大量空间信息系统建设与航天技术发展专业人才的建设目的。

设计原则

实验目标

实验紧密围绕南邮电子信息学科办学特色,引导学生树立社会主义核心价值观,培养求真务实的科学态度、独立思考的科学精神;全面了解卫星通信系统的设备组成和工作原理,独立完成卫星通信场景搭建以及链路设计,培养学生应对突发背景下链路优化处理的实际工程能力。通过在线互动式的实验教学,使学生具有较宽广的专业知识面,培养学生面对实际工程问题时,以探究式的思维方式分析和解决复杂问题的综合能力。

课程目标具体如下:

目标1 通过实验项目的设计与实现,培养学生了解国家在航天技术、卫星通信领域的发展及其相关知识,引导树立社会主义核心价值观;

目标2 熟悉卫星通信系统中的基本概念、工作原理、关键设备和主要通信任务的技术指标;

目标3 重点掌握卫星通信信号传输质量与地球站相关设计参数之间的关系,包括天线口径与增益、通信参数与解调阈值、雨衰与发射功率等;

目标4初步具备卫星通信系统地球站设计的能力。

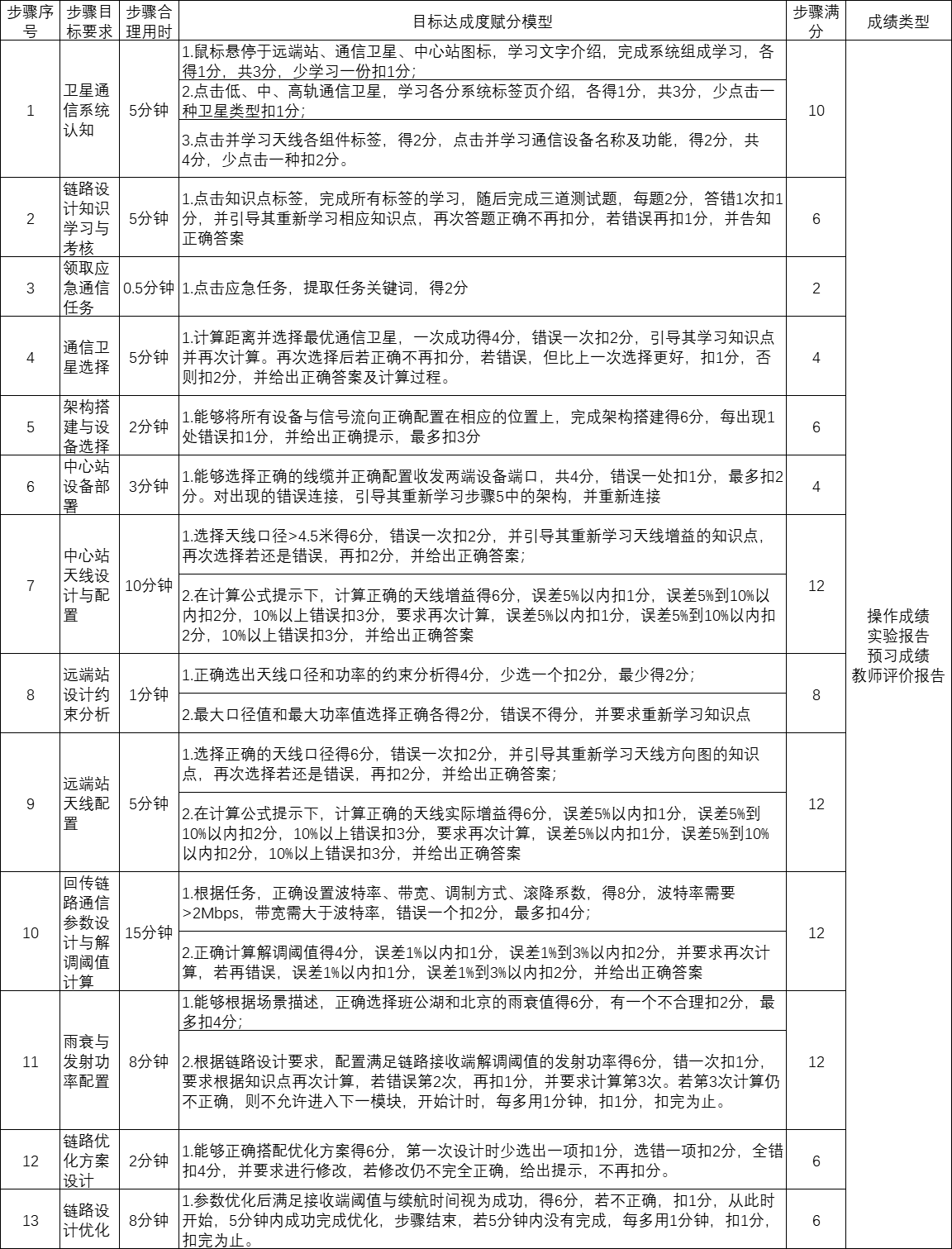

成绩评定